■VT LAB.(ビジョントレーニング研究所)代表の新井啓介氏と対談

宮國椋丞さんが体験した新井啓介氏のビジョントレーニング第2回。「目の癖」を知った後は、目を閉じた“平均台歩行”に挑戦。視覚に頼らない身体感覚の世界で見えてきたのは、スポーツパフォーマンスを支える「軸」の正体だった。

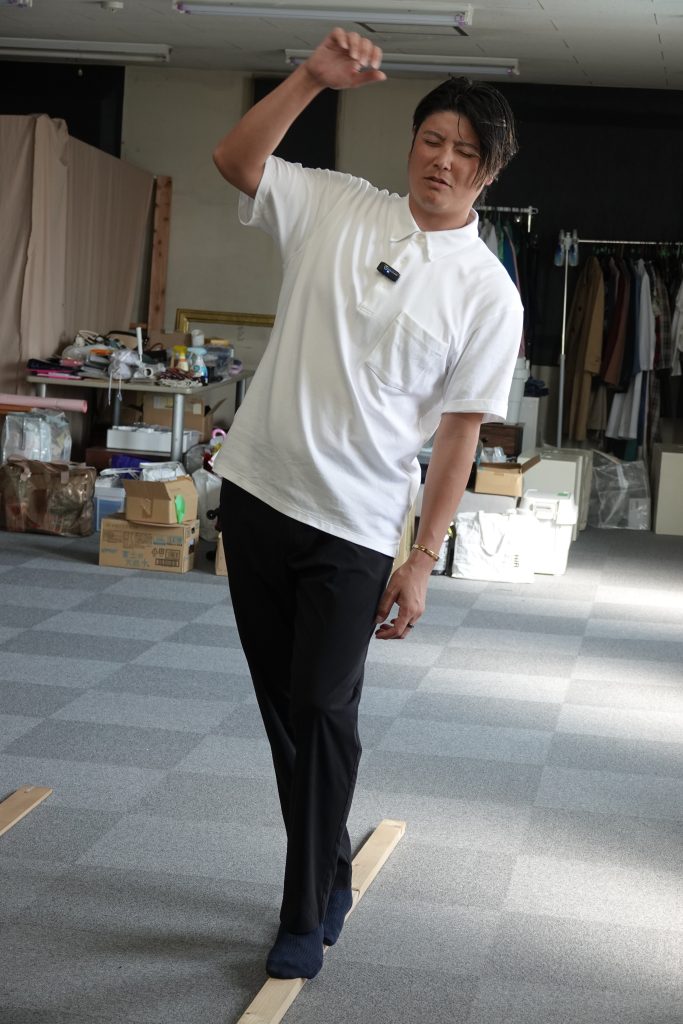

「これやばい。全然行けない」

6センチ幅の平均台を目を閉じて歩こうとした宮國さんの率直な感想だった。目を開けているときは難なく歩けた同じ平均台が、目を閉じた途端に「無理」な挑戦に変わった。この体験が示すのは、私たちが想像以上に視覚情報に依存しているという事実だ。

「目からの情報って80%って言われているんですよ。その情報がなくなった瞬間に、自分の体を頼るしかなくなる」

新井氏のこの説明は、宮國さんの体験によって実証された。視覚情報を失うと、体の位置関係がわからなくなり、歩行すら困難になる。逆に言えば、体の位置関係がしっかりしていれば、視覚情報とあわせてより正確な空間把握ができるということだ。

「自分の中心の軸っていうのをちょっと知ってもらいたいんです」

新井氏が重視するのは、座標軸のようなゼロベースの位置感覚だ。「XYZ軸みたいな感じで、ゼロベースのところに目がくっついている。そこからどうやって距離感がわかっていくかどうかになります」

この中心軸は空間把握の基盤となる。自分がいる位置を正確に認識することで、周囲の物体との距離感や方向性を判断できる。特にスポーツでは、前後左右の距離感を瞬時に把握する必要がある。

「野球もそうですしサッカーも同じですが、自分の場所がわからないと、どこにボールが飛んでくるかもわからなくなります」と新井氏。フィールドスポーツでは、自分の位置関係を正確に把握することが、適切な判断と行動の前提条件となるのだ。

この概念は、すべてのスポーツに共通するフィールド上での正確な判断は、まず自分の位置を正確に把握することから始まる。

8個のライトをランダムに点灯させ、30秒間でどれだけタッチできるかを測定するトレーニングでは、宮國さんは32回から始まった。その後、実際に見方を変えたり、手足のタッチの距離感を意識することをアドバイスを入れたことで、2回目には45回まで向上した。

「手と目と脳も使ってくるし、足も使う。どの競技でも全身を使うので、全体的なこの動きっていうのは必要になります」

目が動くことで体もぶれやすくなる。目だけでぱっと情報を取り入れることができれば、自分の軸ができ、バランスも取りやすくなる。これはピッチャーにとってもバッターにとっても重要な要素だ。

■ジャグリングが脳に与える効果

新井氏が推奨するひとつがジャグリングだ。「ヨーロッパのF1レーサーも始まる前にこれをやったりするんですよ。目をたくさん動かして、脳の神経を活性化させる」

科学的な根拠も出てきている。「ジャグリングすることによって脳のシナプスが増えていくっていう論文も出てきています」。年齢とともに減少するシナプスを、ジャグリングによって増加させることができるのだ。

新井氏が目指すのは、筋力に頼らない精密な動きだ。「軸はすごく重要ですね。どの競技でも重要ですね。中心の軸がすごく重要で、体幹とは違う」と強調する。

一般的な体幹トレーニングが筋力強化に重点を置くのに対し、ビジョントレーニングで追求する「軸」は、視覚と身体感覚の協調によって実現される繊細なバランス感覚を指している。これは筋肉を鍛えるのではなく、神経系の連携を高めるアプローチなのだ。

新井氏が最終的に伝えたかったのは、「目と体の軸、位置関係がすべてパフォーマンスに連動してくる」ということだった。視覚、身体感覚、そして空間認識、これらすべてが統合されたとき、真のパフォーマンス向上が実現するのだ。

【プロフィール】 新井啓介(あらい・けいすけ) VT LAB.代表/視能訓練士。一般社団法人アイケアウェルネスジャパン理事、日本視覚能力トレーニング協会理事。2006年に視能訓練士資格を取得。都内眼科を経て千葉県で臨床に従事し、年間7000人超の検査・矯正に対応。アスリートから子どもまで、眼・脳・身体の連動を高めるビジョントレーニングを指導。学校や地域でのグループ指導も実施。監修協力も行う。

公式ホームページはこちらから

眼と脳と身体の機能を連動させる ビジョントレーニング研究所

https://vtlab.jp